Автор: Сергей Сергеевич Марков

Серия:

Жанр: Зарубежная компьютерная и околокомпьютерная литература, comp_programming

Время звучания: 47:40:59.42

Язык: русский

Формат: mp3

Размер аудиофайла: 1964.48 МБ

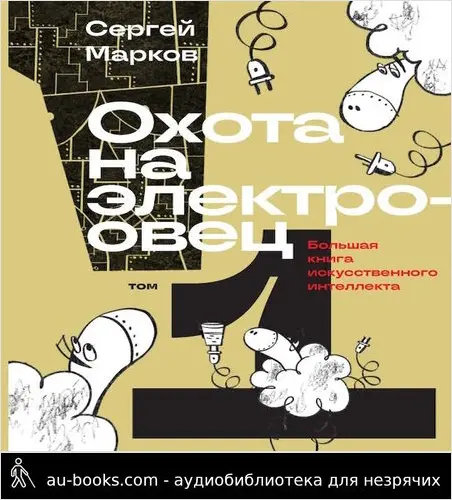

Описание аудиокниги «Охота на электроовец. Большая книга искусственного интеллекта»:

Новый этап в области компьютерных технологий часто называют очередной «весной искусственного интеллекта». Её начало обычно отсчитывают с момента появления нейронной сети, сегодня известной под названием AlexNet, успех которой в распознавании зрительных образов возвестил о начале «революции глубокого обучения». В результате этой революции машинам удалось превзойти человеческий уровень при решении множества задач. Сегодня уже мало кого удивляют победы машин над сильнейшими игроками в го, создание ими музыки и картин, предсказание нейронными сетями пространственной структуры белков и другие вещи, которые десять лет назад мы посчитали бы чудесами. Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) быстро вошли в нашу жизнь и стали её неотъемлемой частью. Например, каждый раз, когда вы делаете фотографию при помощи смартфона, её обработку выполняет нейронная сеть.

Получить аудиокнигу

Ссылка для зарегистрированных: Войдите на сайт, чтобы увидеть скрытое содержимое.

Зарубежная компьютерная и околокомпьютерная литература, comp_programming

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.